Una moderna aproximación para apoyar el manejo de recursos marinos.

“Ese mar que tranquilo te baña”… pero, nada es tan “tranquilo” debajo del mar. Ambientes compuestos de grandes macizos rocosos, rocas, piedras, sectores de conchuela, arena y lodo, se entremezclan a lo largo de la costa de Chile. No toda la costa chilena es rocosa, ni tampoco toda es arenosa. En consecuencia, los organismos marinos que están adaptados a un determinado ambiente, sea roca o arena, tampoco tienen una distribución continua a lo largo de la costa chilena. Por ejemplo, a lo largo de la costa, un caracol como el “loco”, formará poblaciones de individuos en ambientes donde hayan rocas, no estará presente en fondos arenosos, y volverá a estar presente donde nuevamente tengamos un fondo rocoso. Todo este conjunto de poblaciones de la misma especie, que pueden estar distribuidas en diferentes localidades geográficas y que se mantienen conectadas mediante los procesos reproductivos, vienen a conformar lo que los científicos marinos llamamos “metapoblación”. Pero, ¿cómo pueden conectarse estas poblaciones mediante la reproducción, si están presentes en localidades distintas? Esto ocurre gracias a que los organismos marinos tienen un estado de vida larval… es decir, los bebés de los organismos marinos viven nadando en el agua de mar y son transportados por las corrientes marinas, este viaje puede durar horas o pocos días hasta meses e incluso sobre un año. Claro, el viaje no es nada fácil pues depende de muchos factores, como por ejemplo, la distancia y condiciones ambientales, presencia de depredadores, duración del periodo larval, y así. Más aun, cuando llegan al lugar donde hay otra población, tampoco es totalmente seguro que sobrevivan a las nuevas condiciones. Muchas larvas mueren en el intento.

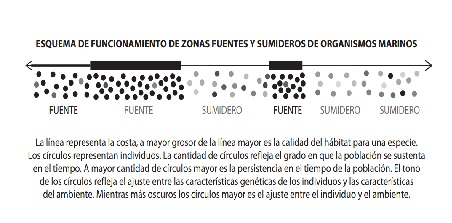

Y como no todos los lugares tienen las mismas condiciones para el desarrollo de las poblaciones de organismos marinos, tendremos lugares óptimos que pueden considerarse como “fuentes” pues son áreas donde la población crece y exporta nuevos individuos a otras zonas. Por otro lado, existirían lugares de menor calidad del hábitat denominados “sumideros” donde la reproducción es insuficiente y la población se mantiene en el tiempo gracias a la llegada de nuevos individuos desde las áreas “fuente”. En estos procesos, la dispersión o viaje que hace la larva (el “individuo bebé”), su reclutamiento o llegada al nuevo sitio y el exiro ﷽﷽﷽﷽al nuevo sitio cidad de dispersimas consiciones o establecimiento de las larvas en el nuevo sitio son factores claves para el mantenimiento de las poblaciones. Por ejemplo, si no hay un buen ajuste entre las características determinadas por la genética de la larva y el `o﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽antenimiento de las poblaciones mas consiciones o ambiente que la recibe, se podría limitar el reclutamiento y aunque la larva llegue al lugar esta no formará parte de la población al no poder continuar allí su desarrollo.

Entonces, considerando las diferentes características y calidades de hábitats a lo largo de la costa, podemos plantear la hipótesis que en Chile deberíamos contar con localidades “fuentes” y “sumideros”. Pero, ¿cómo saber de dónde vienen las larvas? ¿cuál es la dinámica de conexión entre las diferentes poblaciones de una misma especie? Una valiosa herramienta es el estudio de secuencias de ADN de los individuos. La caracterización de la estructura genética que presentan las especies marinas en su rango geográfico ha permitido descubrir especies crípticas (casi iguales morfológicamente pero que difieren genéticamente), identificar zonas donde se presentan quiebres genéticos y reconstruir la historia de expansiones geográficas de una especie que ocurrieron en el pasado. En general los estudios se han centrado solo en el espacio geográfico, faltando la consideración del tiempo.

Para avanzar en este tema en Chile, en un reciente proyecto a 4 años financiado por CONICYT estamos investigando la dinámica temporal y espacial con el objetivo de determinar zonas “fuentes” y “sumideros” mediante la caracterización de secuencias de ADN y marcadores genómicos (de muchos genes distintos), en dos organismos marinos, como es el caso del molusco bivalvo conocido como “chorito” y la ascidea conocida como “piure”. La apuesta es que podremos descubrir los “sumideros” como aquellas zonas que presentarán poblaciones de estos organismos marinos con una estructura genética que varía entre años (en el tiempo) dada la constante llegada de nuevos individuos provenientes de otras poblaciones. Las “fuentes” por su parte, no mostrarán una marcada variación temporal de la diversidad genética ya que se auto-sustentarían. Todo esto demanda una gran cantidad de trabajo que incluye salidas a terreno y muchas horas de laboratorio.

Pero, ¿por qué hacer este esfuerzo en estudiar esto? Por que estamos interesados en conservar la biodiversidad marina que rinde múltiples y valiosos servicios a los ecosistemas naturales como a la sociedad humana. El estudio de las dinámicas fuente-sumidero colabora en identificar sectores de la costa chilena que son fuentes exportadoras de nuevos individuos para las especies estudiadas y así poner en valor la importancia de conservar las condiciones naturales de dichos ambientes, así como los organismos que las habitan. Esta información es vital a la hora de manejar estas especies que son recursos explotados comercialmente con una mayor base científica, pues si no, pudiésemos estar colocando recursos y esfuerzos de manejo y protección en lugares equivocados, por ejemplo en zonas sumidero.

Por: Pilar A. Haye Molina

Académica Universidad Católica del Norte

Proyecto FONDECYT 1140862