Hace 150 años, el 1 de enero de 1865, era publicado un artículo de James Clerk Maxwell que mostraba que la luz es una onda electromagnética. Era la respuesta a una pregunta que agobió a muchos científicos por siglos, determinando de maneras a veces evidente y otras, sutil, nada menos que el desarrollo del pensamiento científico occidental.

Para celebrar éste y otros avances científicos, y muchos importantes logros tecnológicos relacionados con la luz, Naciones Unidas declaró al año 2015 como el Año Internacional de la Luz. Una buena oportunidad para mirar al pasado y revisar parte de la compleja ruta seguida para comprender la naturaleza de la luz.

¿Qué vemos cuando vemos?

Durante siglos los sabios no se ponían de acuerdo ni siquiera en cómo veíamos. Tan poco se sabía de la luz –salvo que existía–, que locas ideas se habían desarrollado. Algunos personajes tan notables como Euclides o Ptolomeo, por ejemplo, defendían que nuestros ojos enviaban “algo” hacia los objetos, que luego rebotaba y nos permitía verlos. Otros, como Aristóteles, opinaban al revés: son los objetos los que nos envían “algo”.

El tema empezó a zanjarse hacia el año 1000, gracias al árabe Alhacén, quien defendió con sólidos argumentos y experimentos que la luz es recibida por los ojos. Después de todo, cuando miramos el Sol nuestros ojos pueden dañarse, ¿no? O sea, nuestros ojos son afectados por la luz, y no al revés. Gracias a ésta y otras afirmaciones (que hoy parecen “obvias”, pero que entonces no lo eran), Alhacén es considerado con justicia el padre de la óptica moderna. Comenzábamos a entender qué es la luz. No sólo eso: también a entender que para comprender el Universo, lo que debíamos hacer era experimentar.

¿Partículas? ¿Ondas?

Algunas líneas atrás hablamos de “propagación” de la luz, pero eso también era polémico. ¿Realmente se propagaba la luz? Aristóteles decía que no. Euclides y Ptolomeo que sí, pero que su velocidad era infinita. Para Alhacén, su velocidad era finita.

Siete siglos pasaron. En 1676, el holandés Ole Roemer determinó, usando los eclipses de las lunas de Júpiter (descubiertas 6 décadas antes por Galileo, gracias justamente a un instrumento que recibe la luz de objetos lejanos, el telescopio), la velocidad de la luz. Ahora sabíamos que la luz realmente se propaga. Y a una velocidad finita.

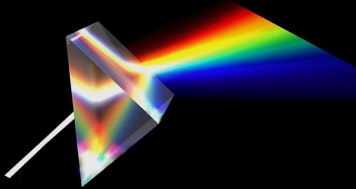

Pero todavía quedaba otra importante pregunta: ¿qué es la luz? En 1704, Newton publica su libro “Óptica”, postulando que la luz está compuesta de pequeñas partículas. Considerando sus éxitos en Mecánica, era quizás natural que pensara en la luz como cuerpos en movimiento. Desde el antiguo Egipto se sabía que la luz se refleja en espejos y se refracta (desvía) al pasar por un cristal. ¿Por qué? Fácil: se refleja igual que una pelota se refleja al chocar con una pared; y se refracta porque como el cristal tiene más masa que el aire, atrae con mayor fuerza a las partículas de luz (usando la misma fuerza de gravedad con la que Newton tan exitosamente explicaba la caída de los cuerpos).

¿Fácil? Puede ser. ¿Cierto? No todos estaban de acuerdo. Antes de los trabajos de Newton, sólo dos años después del experimento de su connacional Roemer, Christiaan Huygens proponía que la luz era una onda. Huygens también podía explicar la reflexión y la refracción de la luz. ¿Cómo decidir? ¡Experimentando!

Y sucedió que la teoría ondulatoria de la luz de Huygens explicaba algo que la corpuscular de Newton no: los experimentos de Thomas Young, en 1803, que mostraban que la luz exhibía interferencia. Fue el golpe de gracia para el modelo de Newton. Huygens tenía razón.

¿Qué onda?

¿Qué onda?Pero, ¿qué tipo de onda era la luz? Aquí entra Maxwell a esta larga historia, publicando en 1865 las ecuaciones que rigen todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, dando origen a la fenomenal unificación conocida como teoría electromagnética, y mostrando que el campo electromagnético soporta ondas, las cuales se propagan a una velocidad que resultó igual a la ya conocida velocidad de la luz. Sin duda, la luz era una onda electromagnética.

Pero la hermosa teoría de Maxwell escondía un misterio mayor: ¿respecto a qué sistema de referencia está medida esa velocidad en las ecuaciones de Maxwell? Y la respuesta resultó ser mucho más profunda de lo esperado. Einstein, en 1905, propuso que era respecto a todos los sistemas de referencia. ¿Cómo puede tener algo igual velocidad, sin importar si la mide un observador en reposo o en movimiento? Sin embargo, Einstein tenía razón, y para explicar este singular hecho desarrolló una de las teorías físicas más revolucionarias: la Teoría de la Relatividad.

No sólo eso. Einstein también explicó, ese mismo año, el efecto fotoeléctrico (el hecho de que ciertos metales podían conducir electricidad cuando eran iluminados), pero a costa de revivir, en algún sentido, la vieja y desacreditada teoría newtoniana de que la luz estaba compuesta de partículas. ¡Y no de ondas, como había mostrado indiscutiblemente Maxwell, cuyas ecuaciones habían sido fundamentales para la Relatividad del propio Einstein!). Intrigante dualidad onda-partícula que tendría finalmente sentido con la formulación de otra teoría revolucionaria: la Mecánica Cuántica.

¿La luz al final del túnel?

La luz, durante milenios, ha sido fuente de intrigantes preguntas y sorprendentes respuestas que han moldeado nuestro concepto de Universo. Desde la “inocente” pregunta “¿cómo vemos?” hasta los modernos desarrollos tecnológicos con internet de alta velocidad conducida por fibras ópticas, el misterio de la luz ha ocupado a algunas de las mentes científicas más brillantes de la historia, dejando en el camino contribuciones monumentales como la Teoría Electromagnética, la Teoría de la Relatividad y la Mecánica Cuántica. No es menor, para un fenómeno que todos podemos experimentar sólo abriendo nuestro ojos. Pero abriéndolos muy bien, poniendo atención a lo que el Universo nos desea mostrar. Es justo celebrarla durante un año completo.

Fuente: Ondas de Blog (Blog del Departamento de Física, Universidad de Chile)